日本婦人科腫瘍学会は日本の婦人科がん診療において,中心となって活動している学術団体です。その日本婦人科腫瘍学会が編集した患者さん向けの書籍「患者さんとご家族のための子宮頸がん・子宮体がん・卵巣がん治療ガイドライン 第3版」から,内容の一部をご紹介します。

※ 一部の図や表は書籍でご確認いただけます

CIN3(上皮内がん/高度異形成)と言われました。どのような治療法がありますか?将来,妊娠できますか?

子宮頸部を円えん錐すい状(えんすいじょう)に切り取る子宮頸部円錐切除術(しきゅうけいぶえんすいせつじょじゅつ)でほとんどが治ります。この治療法は子宮を残しますので,治療後に妊娠することができます。再発の危険性が高い場合や妊娠希望がないなどの場合は,子宮のみの摘出〔単純子宮全摘出術(たんじゅんしきゅうぜんてきしゅじゅつ)〕が行われることもあります。

子宮頸部は,表面をおおっている上皮細胞と,その下にある間質(かんしつ)細胞(非上皮性細胞)に大別されます(14ページ参照)。子宮頸部上皮内腫瘍3(CIN 3)は,上皮の2/3以上が異型細胞に置き換わった高度異形成(こうどいけいせい)と,上皮全体が異型細胞に置き換わった上皮内がんを含みます(17ページ参照)。CIN 3の段階では基き底てい膜まく(17ページ・図3)をこえていないため,多くの場合,子宮頸部円錐切除術あるいは単純子宮全摘出術で病変部分を取り除くことが可能で,他に転移していることはほとんどありません。

なお,子宮頸部の腫瘍には大別して,扁平上皮(へんぺいじょうひ)病変と腺病変があります(14ページ参照)。ここでは扁平上皮病変について述べますので,上皮内の腺病変についてはQ14 をご覧ください。

治療について

妊娠・出産の希望がある方には,赤ちゃんが宿る子宮体部を温存する治療として,子宮の入口付近のみを部分的に切除する子宮頸部円錐切除術を行います。妊娠する場所を残すことは可能ですが,この手術により子宮頸部が短くなるため,デメリットとして,子宮の入口が狭くなって月経血が外に出にくくなったり,妊娠しにくくなったり,妊娠した場合の早産率が高くなったりする可能性があります。そのほかの治療として,子宮の入口をレーザー照射で焼く〔レーザー蒸散(レーザーじょうさん)といいます〕方法もあります。この場合,子宮頸部の長さは変わらないため妊娠や出産に与える影響が少ないというメリットがある反面,子宮頸部を切除せず焼いてしまうので正しい病理診断ができないというデメリットがあります。このため,レーザー蒸散の対象となるかどうかには慎重な判断が必要であるとされています。子宮を残す希望がない患者さんには,子宮の摘出(単純子宮全摘出術)が選択されることもあります(表1)。

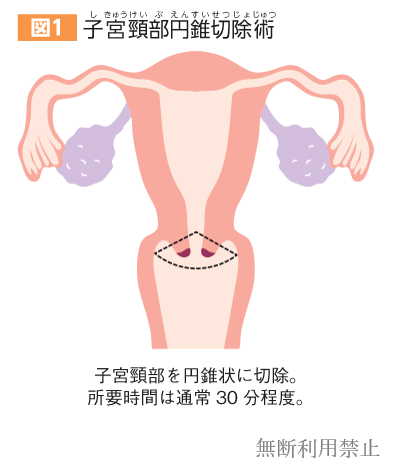

子宮頸部円錐切除術

子宮頸部を円錐状に切り取る手術を子宮頸部円錐切除術といいます(図1)。この円錐切除術は,子宮頸部を1 ~ 2cmの奥行きで切除します。浸潤(しんじゅん)がんが含まれていないかどうかの確認のために行う場合がありますが,CIN 3の段階に対しては,有効な治療法となります。子宮頸部の大きさには個人差がありますが,子宮頸部円錐切除術に要する時間は通常30分くらいで,手術は日帰りまたは1 ~ 3日ほどの入院で行われます。

方法

以前はメスによる切除が行われていましたが,最近では高周波電流(こうしゅうはでんりゅう)や超音波凝固切開装置(ちょうおんぱぎょうこせっかいそうち),レーザーを用いて,止血しながら切除することが多くなりました。以下,それぞれの治療の特徴を示します。

・メスによる円錐切除は組織に対する熱変性が加わらないため,正確な病理組織診断が得られるメリットがありますが,手術中の出血が多くなりやすいことが難点です。

・高周波電流による切除(リープ法)は,切除できる範囲が浅いことから,術後の妊娠を考慮すると子宮頸部の長さを保つことができます。しかし,子宮頸部の奥深くに病巣がある場合には,深い部分を追加切除するなど慎重に行う必要があります。

・超音波凝固切開装置やレーザーによる切除は,病巣を十分に切除することが可能で,切除断端(せつじょだんたん)の表面が熱により変性するため出血が少ないといったメリットがあります。

出産への影響

これらの子宮頸部円錐切除術は,子宮を残すことができますが,その後の妊娠や出産に与える影響が問題になることがあります。特に,メスによる円錐切除後に妊娠した場合,流産や早産,帝王切開(ていおうせっかい)のリスクが高まるという報告があります。レーザーやリープ法でも多少の影響が出るので,子宮頸部円錐切除術を受ける場合には,それぞれの方法のメリットやデメリットについて担当医から十分な説明を受け,よく話し合って選択することが大切です。

単純子宮全摘出術

表1にあるように,子宮頸部円錐切除術を行って切除した標本を調べ,その断端(切除片の端)にがん細胞がないこと(断端陰性)がわかれば治療は終了となり,経過観察となります。しかし,円錐切除した標本の断端にがん細胞が残っている(断端陽性)と診断された場合は,子宮頸部細胞診を行いながら慎重にみていく必要があります。残っている子宮にCIN 3以上の病変が再発した場合などは,再び子宮頸部円錐切除術を行うか,単純子宮全摘出術を行うことがあります。そのほかに,妊娠を希望しない患者さんや高齢者の場合などに対しては,円錐切除の代わりの手術方法として,最初から単純子宮全摘出術を行うことがあります。

単純子宮全摘出術は,子宮のみを摘出する術式で,完全に治癒する確率は子宮頸部円錐切除術よりも高くなります。開腹手術や腟式手術,腹腔鏡手術(ふくくうきょうしゅじゅつ)などで行われ,手術に要する時間は1 ~ 2時間くらい,入院日数は5 ~ 10日くらいです。この手術は子宮をすべて取ってしまうので,手術後は妊娠することができなくなります。しかし,腟の深さは保たれますので,手術後の性交渉への影響はほとんどありません。また,卵巣は残すことができますので女性ホルモンの分泌は保たれます。担当医やご家族などとともに十分に話し合って治療を決定することが何より大切です。妊孕性(にんようせい,妊娠できる機能)の保持についてはQ12 をご覧ください。

手術の後に腸閉へい塞そく(イレウス)になることがあると言われました。予防法や対処法を教えてください。

手術を受けた場合,程度の差はありますが多くの人に腸閉塞(イレウス)が起こり得ます。できるだけイレウスにならないような食事や運動を心がけることをお勧めします。また,イレウス症状を理解し,早期に対処することが肝要です。

手術によって起こる腸閉塞(イレウス)

腸閉塞とは,腸(小腸,大腸)が何らかの原因によって塞(ふさ)がってしまい,食物や消化液などが腸を通過できずに(通過障害),腹痛,吐き気,嘔おう吐となどの症状をきたす病態で,イレウスとも呼ばれています。原因で最も多いとされているのが手術による後遺症としてのイレウスで,その多くは小腸に起こります。

イレウスは,麻痺(まひ)性イレウス,痙攣(けいれん)性イレウス,単純性イレウス〔閉塞性イレウス,癒着(ゆちゃく)性イレウス〕,絞扼(こうやく)性イレウスに分類されます。このうち手術後によくみられるものは,麻痺性,癒着性,絞扼性のイレウスです。以下,この3つについてみていきましょう。

麻痺性イレウス

腸は蠕動(ぜんどう)運動と呼ばれる動きによって腸内の内容物を運んでいます。手術を受けると,この運動が一時的に低下・消失(麻痺)することがあり,これを麻痺性イレウスといいます。ごく軽いものを含めると,ほとんどの人に麻痺性イレウスが起こるとされており,主な症状はお腹の張り〔腹部膨満(ふくぶぼうまん)〕や吐き気,嘔吐,腹痛,尿量の減少などです。

麻痺性イレウスは,術後数日たってから起こることが多いです。麻痺性イレウスと判断された場合には,絶食,点滴,腸管蠕動促進剤の投与などの保存的治療が行われます。術後麻痺性イレウスの予防には,歩行などのリハビリを早期に開始することが大切です。

癒着性イレウス

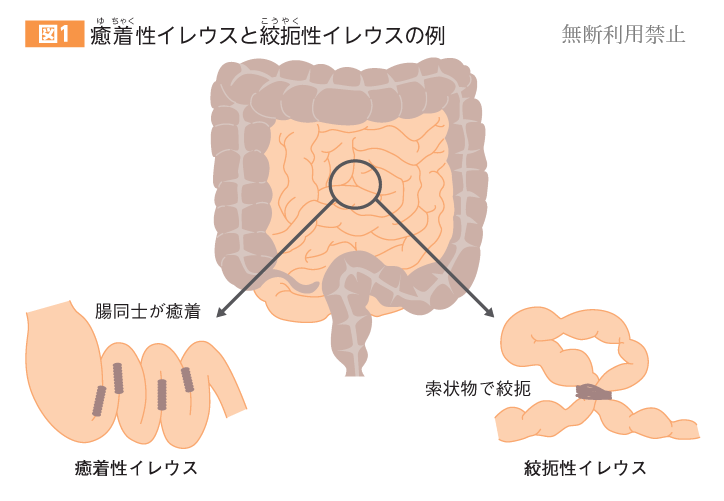

手術時の操作によって腹膜や腸の表面に細かい傷ができています。この傷が治る過程で周囲との癒着を起こします。癒着が起こるだけで症状が現れなければ問題はないのですが,癒着のしかたによっては腸が狭(せま)くなったり,ねじれが強くなったりすることがあり,それらによって通過障害などいろいろな症状が出現します。これを癒着性イレウスといい,術後のイレウスで最も多くみられます(図1)。

手術後数日から,ときには数年たってから発症することがあるため注意が必要です。

通常は,おへその周囲の疝痛〔せんつう,発作(ほっさ)性,反復性の激しい腹痛〕で発症します。痛みのある時間より痛みのない時間のほうが長く,痛みの部位が移動していきます。しだいに腹部膨満や吐き気・嘔吐などが起こり,進行すると命にかかわる腹膜炎(ふくまくえん)を併発することもあります。

治療は絶食や点滴で,通過障害に伴(ともな)う胃や小腸の拡張が強ければ,胃管やイレウス管と呼ばれるチューブを鼻から挿入して,胃や腸にたまった内容物やガスの排出を行います。これらの保存的治療で改善がみられなければ,手術により癒着の解除を行いますが,状況により一時的あるいは永久的な人工肛門が必要になることもあります。

絞扼性イレウス

絞扼とは「絞しめつけること」です。前述のごとく手術後に腸は多少の癒着を起こしますが,この癒着によって索状物(さくじょうぶつ)と呼ばれるヒモ状の線維組織ができることがあり,そこに腸が挟まってしまい絞めつけられた状態を絞扼性イレウスといいます(図1)。

絞扼性イレウスは自然に解除することは困難であり,また絞めつけられることで血液が届きにくくなった腸は壊死(えし)することがあるため,緊急の手術による絞扼の解除や壊死した腸管の切除を行います。

がんの再発によって起こるイレウス

婦人科がんが再発する際に,しばしば腹腔内(ふくくうない)に腹膜播は種(ふくまくはしゅ)として起こってきます。この再発腫瘍の浸潤(しんじゅん)や癒着により腸が狭くなったり癒着を起こすことで,イレウスを発症することがあります。

再発腫瘍や周囲の腸の摘出により腸閉塞を改善することがありますが,腹腔内の腫瘍の状況により摘出できないと判断された場合には,腸同士をつないでバイパスをつくったり,人工肛門をつくることで腸の内容物の流れを確保します。胃管やイレウス管を挿入する,さらにはお腹と胃の壁に小さな穴〔胃瘻(いろう)〕をあけ,そこに管を通して薬剤や栄養剤を入れるなどの方法で対処することになります。このように,がんの再発によるイレウスの治療は画一的(かくいつてき)なものはなく,患者さんごとに十分に治療法を検討する必要があります。

イレウスの予防法,対処法

術後のリハビリを早期に開始することで,腸の動きを良くすることができます。退院後にお腹が張る,おならや便が出ない,腹痛や吐き気・嘔吐といった症状があったら,速やかに病院へ相談しましょう。また以下のように,食事に留意することが大切です。病院によっては栄養士による食事指導も行われていますので,活用してみてください。

・バランスのとれた食事をとる

・腹七分目・八分目程度に,数回に分けて食べる

・よくかんでゆっくり食べる

・食しょく物もつ繊せん維い が多く含まれている食品や,消化の悪いものは控ひかえめにする

・お腹の調子がおかしいときは,食事を抜いたり食事の量を減らしてみる

・水分を十分にとる

・便秘にならないようにする……朝食後など決まった時間にトイレに行く習慣をつける,適度な運動をする など

患者さんとご家族のための子宮頸がん・子宮体がん・卵巣がん治療ガイドライン 第3版

「どんな検査や治療法があるの?」「ロボット手術って何?」「副作用は予防できる?」「遺伝するって本当?」「性生活はどうなるの?」―。子宮頸がん,子宮体がん,卵巣がんの治療にあたって知りたい69の疑問について,婦人科がん治療を専門とする医師が最新の情報をQ&A方式でわかりやすく解説しています。患者さんとそのご家族にとって,安心して治療を受けられる道しるべとなる一冊です。